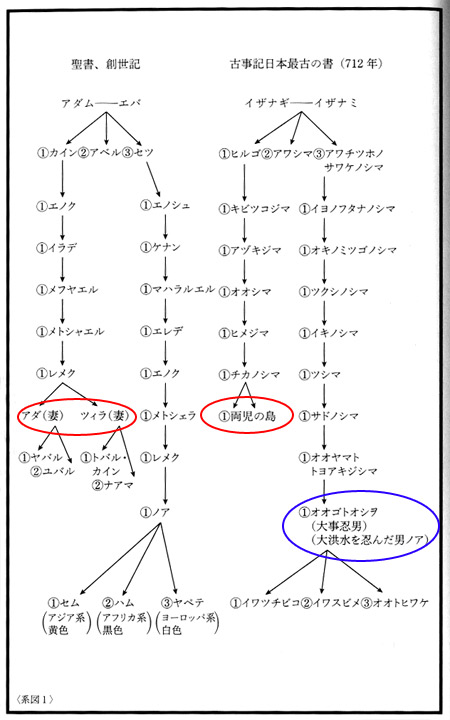

ここで家系図をご覧ください。<系図1>

これは聖書のアダムからノアの3人の子までと712年に書かれた日本最古の書、古事記の登場人物イザナギからオオゴトオシヲの3人の子までを対比した系図です。並び方も家族構成も同じですね。

聖書の最初の人間アダムとエバが、古事記ではイザナギとイザナミに名前が変わっていますが、彼らの間に3人の子供が生まれたことも、その後の子孫の家系図も一致しています。

アダムから7代目のレメクは二人の妻をめとった人類最初の一夫多妻制を導入した男ですが、古事記では二人の妻をまとめて両児(ふたご)の島と呼んでいます。

ユダヤ人の使うヘブル語から日本語への聖書翻訳が面白いと言うか、特殊です。

アダムから10代目のノアは大洪水を逃れて生き残った男ですが、古事記では大事忍男と呼ばれています。ノアは120年間も耐え忍んで箱舟を作り、有事の洪水期間も船内で、やがて雨が止み大洪水の大水が全地の表から引くのをただじっと忍耐で待ち望んでいたので大事忍男と呼ばれたのでしょう。

イメージ的には納得ですが、実はこのような聖書の変な翻訳が結果、まったく別の日本神話に成り果ててしまった原因だったのです。

(注)文字に色を付けたのは管理人(以下同様)。

系図に(注)色付きの円を記入したのは管理人。

|